心臓リハビリテーション指導士は、心疾患を持つ患者さんの運動療法や生活指導を行うための専門資格です。

循環器疾患へのリハビリは、他の疾患と比較して運動中の急変リスクが高まるため、知識と判断力が求められます。

今回は、僕がこの資格を取得するまでの流れを実際の経験をもとに解説します。また日本心臓リハビリテーション学会のホームページをもとに受験資格と学習内容を整理して紹介します。

心臓リハビリテーション指導士とは

心臓リハビリテーション指導士は、日本心臓リハビリテーション学会が認定する資格です。

対象となるのは、心不全、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、大血管疾患(大動脈解離など)、末梢動脈閉塞性疾患、心臓や大血管の手術後等の患者さんであり、関わる疾患は多岐にわたります。

またそれらの患者さんへ運動療法・教育・心理的サポートを含めた包括的リハビリを安全に提供するための知識と技術が求められます。

受験資格の確認

日本心臓リハビリテーション学会が定める受験資格は以下の通りです。

- 対象者の職種:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士、公認心理師、健康運動指導士のいずれかを有していること。

- 学会会員歴:申請時点で直近2年以上継続して学会会員であること(通算ではなく、連続期間で評価されます)。

- 心リハ実地経験:心臓リハビリ実務経験が1年以上あること、または学会の研修制度を受けて受験資格認定証を取得していること。

- 講習会の受講:学会主催の講習会(一部・二部)を受講していること。

- 必要書類・症例報告:推薦書、10症例の報告書、資格証明などの書類提出が必要です。

これらすべてを満たしたうえで審査を通過すると、筆記試験を受験可能になります。

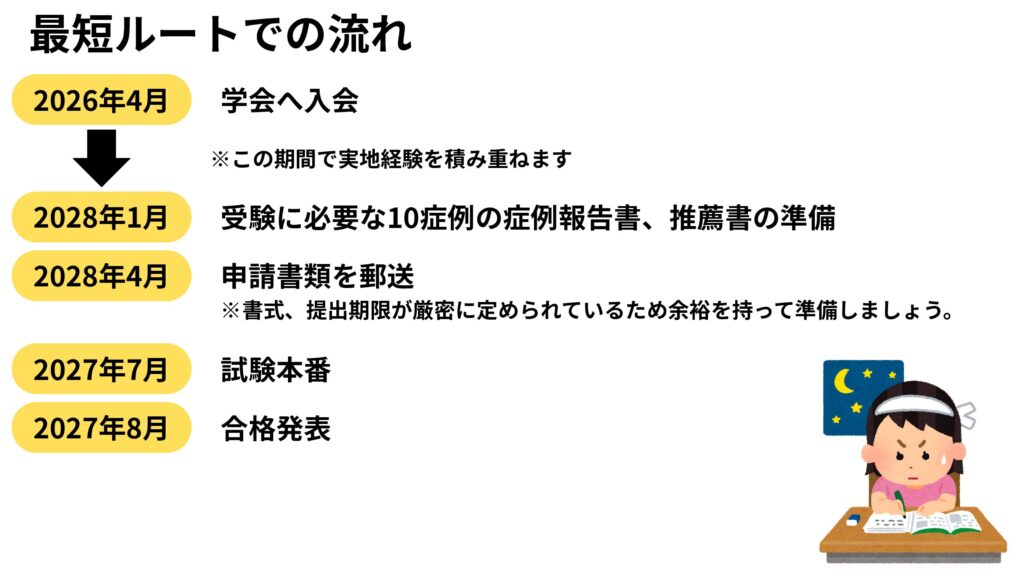

心臓リハビリテーション指導士の資格取得をする上でもっとも気をつけるべきは『タイミング』です。受験するためには、申し込みをする年の4月までに2年以上続けて学会会員ではないといけません。

なので、受験するためには計画的に進めていく必要があります。

日本心臓リハビリテーション学会 「新規受験に必須の条件」 サイトURL:https://www.jacr.jp/jacrreha/beginner/

資格取得に必要な期間とスケジュール例(2025年からの場合)

僕が特に大変だったのは症例報告書です。今まで書いたこともありませんでしたので、心臓リハビリテーション学会のホームページを参考に作成しました。症例報告書では「何をどう評価したか」、「どんな処方をしたか」等の根拠を提示した上で運動処方したとアピールすることが重要だと思います。

書き上げるまでは、とても大変ではありましたが、その甲斐もあって記述力と臨床思考を鍛える貴重な訓練になりました。

学習方法

まず、心臓リハビリテーション指導士の過去問はありません。

僕が受験した当時は、ネット上にいくつかそれらしき問題はありましたが、試験の範囲を網羅するには、かなり不足していました。

そこで僕は日本心臓リハビリテーション学会が発刊している「心臓リハビリテーション必携」を 何度も何度も読み込み、自分なりに重要だと思ったところは自作の問題集を作って繰り返し解く 学習をしていきました。その甲斐もあってか試験直前には、ほぼ教科書の内容を暗記するまでになりました。

しかし、実際の試験では「心臓リハビリテーション必携」に記載されている内容を理解するだけでは不十分であったと反省しています。

現在は、日本心臓リハビリテーション学会のサイト上に養成カリキュラムが記載されているため、それを参考に学習を進められるといいのではないかと思います。

日本心臓リハビリテーション学会 「養成カリキュラム」 サイトURL:https://www.jacr.jp/jacrreha/system/curriculum/

まとめとメッセージ

- 受験資格は「職種・会員歴・経験・講習・症例レポート」の5つの条件を満たすことが必須。

- 研修カリキュラムは、検査・病態・運動・薬理・教育など幅広い分野の体系学習。

- 2025年スタートであれば最短で2028年の受験が可能。計画的に準備を。

- 10症例レポートは大変だけど、臨床思考と記述スキルを育てる重要なステップ。

この道の先にあるのは、“後悔を行動に変えられる理学療法士”としての成長です。この記事が、未来の受験者の道しるべになればと思います。

コメント